不要让鲍毓明淡出我们的视线不要让鲍毓明掉出热搜,鲍毓明还有脸十问韩某曾化名可心可馨李星星_鲍毓明

#性侵养女案# 鲍毓明今天中午发了条微博,他写道:“你可能在某个时刻欺骗所有人,也可能在所有时刻欺骗某些人,但不可能在所有时刻欺骗所有人。”#不要让鲍毓明掉出热搜# #鲍毓明# ?

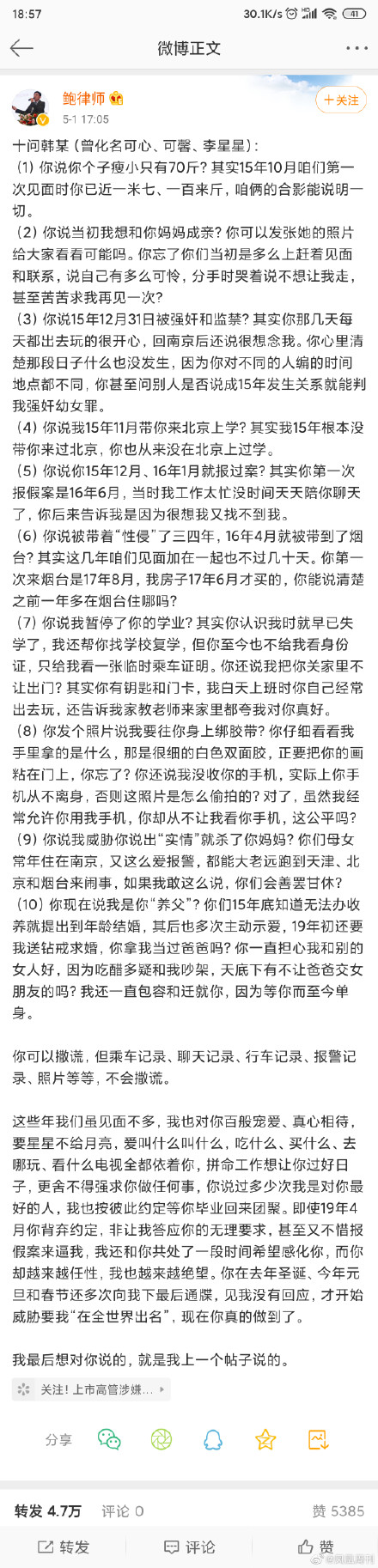

【鲍毓明事件再起波澜#鲍毓明微博发声# 】鲍毓明@鲍律师 在微博上声称被韩某诬陷,表示对方一直在撒谎,并在另一条微博上说道:“你可能在某个时刻欺骗所有人,也可在所有时刻欺骗某些人,但不可能在所有时刻欺骗所有人。” #鲍毓明# #不要让鲍毓明掉出热搜##鲍毓明养女坚决否认恋爱关系##鲍毓明发文十问韩某##性侵养女案#

https://www.caao.net/target.php?url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Fbaolaw 鲍大律师的微博 有兴趣可以去开架!

01 为什么被遗忘,不该被遗忘的

看到有网友仍在关注鲍毓明案怎么样了?被问到的我们似乎才恍然:哦!曾经还有这样的一个案件,让我关注过、愤怒过,太多的热点似乎都在敦促着我们忘记......

感谢善良的人们依旧在呼吁:不要让鲍毓明淡出我们的视线。

很欣慰仍有善良的网友和大V在不厌其烦地让这起案件的热度能维持得久一点再久一点,不甘心它被娱乐热点淹没,不甘心它就此被人们遗忘。

“热点”事件似乎都有着抛物线般的周期轨迹:曝光——热搜——热议——销声匿迹,我们也永远都在重复着:获悉、关注、愤怒、淡忘的轨迹...

可为什么明明我们曾经是那么的愤怒,却转眼就忘了呢?

美国作家尼古拉斯·卡尔在《浅薄》中提到:在能够轻易获得信息的情况下,我们通常喜欢简短、支离破碎而又令人愉快的内容。我们会因为接收到的咨询对一个事件产生道德上的愤怒和同情,但那种情绪很快就又下去了,因为我们无法和当事人建立联结,因为他们离我们太远,因为热点来去都太快......

《浅薄》中有一个看似很科幻的观点——记忆和思维的外包:我们在尽情享受互联网慷慨施舍的过程中,越来越依赖网络信息存储,这会让大脑逐渐变成一个简单的信号处理器,善于遗忘而不善于记忆。而我们的精力越容易分散,也越难以体验同情、怜悯等最具人性特征的微妙情感。

人类学家项飚(biao)把它归因于“附近的消失”:人们不再关心“附近”,而只关心自己和遥远的世界。

说白了,信息爆炸时代,人类正在变得健忘且麻木。

不知为何,会想到鲁迅先生的《药》,想到那“合作一堆潮一般向前进的、突然立住簇成一个半圆的”人群,似乎是过于沉重了,用在这里也并不一定适合,但却难以控制它的浮现...

对普通人来说,遗忘是一种自然而然的,更是一种可以被理解的!

我们不能道德绑架,不能强迫他人记住...

我们只想说:为什么被遗忘,不应该被遗忘的...

“不要遗忘”变成了自己对自己心底的那一份期望!

02 鲍毓明案真的有反转么?

事情爆发后,面对媒体,鲍毓明淡定自若。他把性侵往爱情的方向上去叙述,甚至到最后有人信了,仿佛他和一个14岁的未成年少女正常恋爱、发生关系,这件事情是完全正常的,仿佛多次实施性侵,恐吓,驯化,强迫孩子看成人录像都是凭空捏造的,而他鲍毓明是一个好养父,好男人,他胸有成竹的说:“如果根据法律,我是一点都不担心的。”

是啊他依旧是那个精通法律的社会精英...

鲍毓明留存了太多的“证据”,证明自己和李星星是“恋人关系”,但那些相信了的人们可曾有想过这种恋人关系,可能只是李星星平复自己遭遇性侵后创伤的一种方式。

鲍毓明不缺诡辩的素材,他精通着法律条文,他不害怕,因为他事先做好了充足的准备,知道怎么规避法律,知道有些事情即便说出来也很难取证,他一直强调着,这是她本人同意的,不算性侵。因为找不到证据,他甚至可以把这盆脏水狠狠的泼回去。

鲍毓明懂得法律的漏洞,他知道如何去保护自己,可谁去保护受害者李星星?李星星一个小孩子,做得了什么?

我们知道他有罪,李星星知道他有罪,甚至鲍毓明自己也知道自己有罪。

因为体力、智力上的优势,鲍毓明毁灭不利的证据,保留甚至制造有利证据,证明二人是你情我愿的恋爱关系。法律或许会因此而对他无可奈何。 也许这就是现在很多人嘴里「所谓的反转」。

但我们不要忽略了一个最重要的事实,在被性侵的时候,李星星才只有14岁,属于法律意义上的未成年。 到底什么是真正的反转? 知乎用户梦露居士说得好:鲍毓明只有证明自己没有跟女孩发生性关系,那才是真正的反转。鲍毓明并没有否认自己跟女孩发生了性关系,所以此事不存在反转。 所以,我们不接受任何情况的反转。

林奕含《房思琪的初恋乐园》中描述:在一次补习的时候,这个老师性侵了房思琪。当时房思琪并不完全清楚发生了什么,她本能的感到羞耻,也觉得恐惧,老师不断告诉她,那是“爱她”的一种方式。 房思琪只能接受这种说法,她对自己说:我不能只喜欢老师,我要爱上他,你爱的人对你做什么都可以,不是吗?

她告诉大家,在被性侵后的日子里,沉默不语,不代表默许,而是在装睡。

因为社会对强奸受害者的恶意,她们认为自己脏,她们嫌弃自己,认为整个世界都在嘲笑、嘲讽着自己,所有被污的女孩,侵害留给她们的,只有自我怀疑,自我贬低,自我摧残...

鲍毓明作为一个成年男人,充足的法律知识,让他游走于法律边缘,他洞悉规则,控制一切,李星星一个是才14岁的未成年人少女,鲍毓明是她唯一的生存条件,这样的关系中,鲍毓明要达到他的目的太简单了!

鲍毓明威胁星星 “你不能把我们的秘密说出去,说出去你就不干净了,所有人都会讨厌你。”而现实似乎是为了向星星证明鲍毓明是对的一样,有的人竟开始将舆论的枪口对准了李星星,对准了受害者……

社会文化的扭曲,民众的偏见,舆论的嗜血性,取证的艰难,诱奸犯难以被绳之以法……到最后受害者竟变作了被讨伐的那一个,性侵的罪行,凭什么由受害者来承担。

长期遭遇性侵的女性,可能会爱上施暴者,似乎她们必须为自己的遭遇找到一个理由,否则很难带着这样的创伤继续活着。 李星星更是不得不在被鲍毓明侵害后,继续和他维持着这种畸形的关系,因为她当时的生活只有鲍毓明可依靠。血一样的事实向我们赤裸裸的展示出人是可以被驯养的——这种屈服于暴虐的弱点,就叫“斯德哥尔摩精神症候群

林奕含满含悲哀地说:“人类历史上最大规模的屠杀,是房思琪式的强暴”。

李星星被人当成援交少女。林奕含妈妈则说,师生恋是女生自己发骚。

她们要承受来自身体上的痛苦和精神上的溃败,她们被亲情所抛弃,却还要被舆论所攻击,她们只能蜷缩在阴暗的角落。李星星说她不敢看向窗外,窗外有我们爱的蓝天、白云,有天上一闪一闪的星星!可是对于她们窗外只剩在人间的恶魔...

这种状态,逼着她不得不地靠近凶手,依赖凶手。因为好像全世界只剩凶手一人,不会嫌弃她。

国外对鲍毓明的这种性侵未成年少女的行为,有一个明确的定义叫做「儿童/青少年性诱骗」:即成年人通过给予儿童或青少年物质好处、情感支撑或两者兼有的方式,骗取未成年人与之产生情感联结,甚至诱导未成年人跟他发生性关系。

林奕含在《房思琪的初恋乐园》里说的,“我原谅他,因为这样我才可以活下去,你们不能原谅他,因为这样其他的女孩才可以活下去。”

我们不能去原谅他,我们更不应该去遗忘的!!!

李星星如果没有了关注度,就什么都没有了......

03请相信善良的力量,请相信普通人的力量可以很强大

2017 年 10 月 15 日女演员艾莉莎·米兰诺(Alssa Milano)使用了MeToo的标签在推特上呼吁被性骚扰的受害者讲述自己的遭遇。

从那天起,Metoo运动席卷全球,大家对性骚扰这件事情展开了大规模的讨论和转发。

人们对性骚扰的观念开始默默的发生转变,什么是性骚扰,什么是性挑逗,什么是性同意。在明白这些事情的边界之后,很多平时手脚不老实的男人开始有所收敛。

也有更多的人开始愿意和别人谈起自己被性骚扰的经历,因为再谈起这种事情的时候,得到的回应不再是歧视与羞耻。而是可以把性骚扰扼杀在萌芽里,去曝光更多心怀不轨的性骚扰者。

据丁香医生的统计:从2015年到2018年11月,全国法院共审结猥亵儿童案件11519件,平均每天几乎就有7例。

恐怖么?就在我们普通人或平淡无奇、或忙忙碌碌、或思考人生、或消磨时间的一天中,就有7个孩子在被猥亵...

刚刚看到这样一段话:

不要以为你是大学教授,所以作研究比较重要;

不要以为你是杀猪的,所以没有人会听你的话;

也不要以为你是个学生,不够资格管社会的事。

你今天不生气,不站出来说话,明天你——还有我、还有你我的下一代,就要成为沉默的牺牲者、受害人!

别让李星星和性侵受害者们对这个世界感到害怕和失望,也别让鲍毓明和罪行的凶手们更加肆无忌惮、更加猖狂...

让我们多一些关注、让事情多一些曝光,让那些猥琐的罪犯感受到恐慌,他们才不会蚕食更多的儿童,才会有所收敛...

罗翔老师在《圆圈正义》一书里讲过:“建设法治国家,首先就是约束权力,这方面舆论的监督作用

最后请给女孩更多保护;给性侵受害者更多善意;

请相信善良的力量,请相信普通人的力量可以很强大!!!